【追念】神州慧命应无尽,世纪桥头有所思:访萧萐父先生

点击次数: 更新时间:2019-02-27

萧萐父(1924-2008),著名哲学史家,生于四川成都,祖籍四川井研;1947年毕业于武汉大学哲学系,1956年受邀回武汉大学重建哲学系,是现今武汉大学中国哲学学科的奠基人,并开创了“德业双修,学思并重,史论结合,中西对比,古今贯通”独树一帜的珞珈中国哲学学派;著有《船山哲学引论》《中国哲学史史料源流举要》《明清启蒙学术流变》(合著),《王夫之评传》(合著),《吹沙集》三卷,《吹沙纪程》《大乘起信论·释译》等,编有《中国哲学史》上下卷、《哲学史方法论》《中国辩证法史稿》第一卷,《王夫之辩证法思想引论》《玄圃论学集》《众妙之门》《传统价值:鲲化鹏飞》等。

萧萐父先生既是一位正直不阿、特立独行、儒道释兼容的智者,亦是一位敢恨敢爱、能哭能歌、富于激情的诗人,他将自己的诗集命名为《火凤凰吟》。在情与理的冲突中求和谐,在形象思维与逻辑思维的互斥中求互补,在诗与哲学的差异中求统一,是萧萐父先生心向往之的精神境界。他是当代中国哲学史界少有的诗人哲学家。萧先生晚年一再强调中国哲学的诗性特质,执著地探索Logic(逻辑)与Lyric(情感)的统一,并认定这一特质使得中国哲学既避免了宗教的迷狂,也避免了科学实证的狭隘,体现出理性与感性双峰并峙的精神风貌。他自叙以诗歌升华人生、歌哭由我的超迈:“书生自有逍遥处,苦乐忧愁尽化诗。”

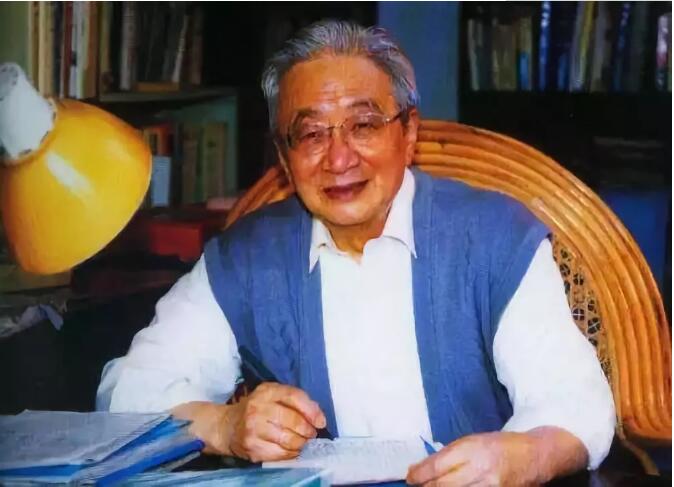

萧萐父先生(1924-2008)

神州慧命应无尽,世纪桥头有所思——访萧萐父先生

访谈|丁祖富

问:萧老师,最近拜读了您的《吹沙二集》《吹沙纪程》等新著,感到这些新著集中反映了您的“好奇兼爱,杂而多变”的致思特点,也集中体现了您在世纪之交对中国哲学、中国文化未来发展的思考,恰如您在汤用彤先生百年寿诞颂诗中吟唱的:“漫汗通观儒释道,从容涵化印中西。神州慧命应无尽,世纪桥头有所思。”对此我很感兴趣。您能否结合自己半个多世纪的学思历程,谈谈您是如何看待这一致思特点的?

萧:这两本书所选录的文章,时跨半个世纪,是我在不同年龄段,不同时代背景和文化氛围,就不同层面的学术问题所发的议论,这里面就不可避免地出现一些杂而多端、前后相乖的东西。更主要的是,我们生活在一个过渡时代。新旧杂陈,思想流动,今是昨非,这又几乎是过渡时代人物思想的普遍特征。在中国哲学家看来,“物相杂,故曰文”;“通其变,遂成天下文”。杂而多变,不一定就是坏事。比如东汉班固在对先秦诸子分类时,提到“杂家”,带有贬意,但以《吕览》《淮南》为例,博采兼综,而又自立纲要,这实际上是“杂家”不杂。又如黄宗羲,一生著书一千四百多卷,自觉地坚持“穷此心之万殊”,讲“殊途百虑之学”,真可谓“综会诸家”、“连珠合璧”。王夫之也一样,他博览经、史,熔铸老、庄,出入佛、道,扬弃程、朱、陆、王,而复归张载,更旁通天文、历数、医理、兵法、筮占、星象以及新兴质测之学,被人称为“其学无所不窥”,是公认的历史上罕见的自成体系的哲学家。而王运却说他“好奇兼爱,总其成书,亦杂家之流”。由此可见,“杂”不一定就是贬义词。至于王夫之所说的“杂因纯起,积杂以成纯”,“君子乐观其杂以学《易》,广矣,大矣……”,这似乎是值得向往的更高一层的学术境界。因此,有心的读者不难看出,我在这两本书中对王夫之崇高人格美的礼赞,对李达以身殉道精神的敬仰,对冯契“化理论为德性”的“平民化自由人格”的赞扬,对刘鉴泉、蒙文通、熊十力、梁漱溟、冯友兰、唐君毅、徐复观的学思成就从不同层面有所称美和认同,貌似杂越,情乃一贯,其中隐然自有一以贯之的价值取向和不能自解的历史情结,体现了对文化包容意识和多元开放心态的呼唤。“好奇兼爱,杂而多变”,既反映了我的学思历程的特点,又是我对学术境界的一种追求。

问:我想,不仅您个人的思想呈现出杂而多端,辗转流变的特征,就整个中华思想文化史来看,也体现了这样的特点。它总是循着一定的内在规律,在多元互动的发展中,体现着人类认识世界的螺旋曲折的发展过程。在您的新著中相当鲜明地凸显出这一点。您能不能结合中国哲学的发展历程具体地谈一谈中国思想文化的多元化发展问题?

萧:我们中华思想文化史,绵延五千年,源广流长,从未中绝,在总体趋向上始终呈现为多源发生、多极并立、多维互动的发展态势。具体而言,可从回顾过去、通观当代、展望未来三个时间段来谈。

首先,回顾过去。先秦诸子,被司马谈概括为阴阳、儒、墨、名、法、道德六家,这六家各标宗旨,自成体系,都是当时的显学;后来班固补加上纵横、农、杂三家,再增小说家,共为十家;实际上,当时还有兵、医、方技、神仙等专门知识的学派。它们既独立发展,又时有分合,既交相攻难,又相互影响,可谓“同归而殊途,一致而百虑”,为以后中华思想文化的发展架构了“尚杂”、“主和”的发展模式,提供了永不枯竭的活水源头。秦汉时期,“秦皇、汉武,略输文采”。我这里借用毛泽东两句词,想说的是秦始皇、汉武帝妄想搞文化专制。秦始皇听韩非、李斯的话,“禁杂反之学”,下令焚书。汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。一百年间,搞了两次大规模的文字狱,这些都是愚而妄的作法。这些作法不仅丝毫没有阻碍文化多元发展的客观进程,而且恰好从反面证明了“百家之论”、“杂反之学”的富有活力的顽强存在以及统治集团的色厉内荏。秦始皇虽下令烧书,秦博士及民间学者却照样论道、传经、授徒,从未停止。汉朝所谓的尊儒,其实倡导的是阳儒阴法的汉家法度,而被推崇的官方儒学,却逐渐变成了曲学阿世、奔竞利禄之徒,并且日益陷入章句繁琐,失去了理论上的创造力。当时一再被黜的道家学者群,或兼采儒、墨、阴阳之长,或拮取名、法、农、医之要,自觉地居于异端地位从事学术创造和批判活动,反而在历史上留下了光辉的文化业绩。此外,当时还有墨侠、阴阳、形名、神仙、医、农等大都流行民间,形成多维互动的文化格局。与此大体同时,印度佛教开始传入中国,受到朝野的热烈欢迎;经过长时间的译介、消化,逐渐中国化,终于成为与儒、道并列的三教之一。隋唐时期,儒、道、佛三教鼎立,相互冲突而又互相涵化;三教各自内部更是派别林立,此消彼长,构成多维互动、异彩纷呈的绚丽画卷。此后,宋明时期,学术繁荣,既有道学各派内部分化的多极化展开,又有陈亮、叶适等的事功之学和郑樵、巴端临等的文化史研究新风,还有各门自然科学技艺的长足进步,这终于酝酿出中国历史上又一次基于社会转型的文化蜕变时期——明清之际启蒙学术思想的崛起。经过历史道路的坎坷曲折,直到本世纪初的新文化运动,仍是这一启蒙思想的历史延续。因而,把中国传统文化单一化、狭隘化,把传统文化的发展归结为某一家的“道统心传”,显然是违反历史实际的偏见。

第二,通观当代。近百年来整个中国社会似乎一直处在风雷激荡的大变革中,思想领域里各家各派更是风起云涌。自19世纪中叶开始,西方各种思潮纷至沓来,中西古今汇合激荡,蔚为奇观。1919年以前,各种学术思想就派别分疏、相互涵化,其发展轨迹,历来各有说法,很难统一。五四以后,马克思主义、科学主义、人文主义三大思潮异军突起,相互诘难、相互影响,各显风流,构成20世纪前半期中国思想文化多元格局的典型例证。20世纪的三四十年代,思想文化领域呈现出分殊发展的大好形势。各种思潮大量引进,各派学术分道扬镳,人们从不同层面会通中西,产生了各种以“新”为特点而多少能反映时代精神的理论体系,如熊十力的“新唯识论”体系,金岳霖的“新道论”体系,冯友兰的“新理学”体系,贺麟的“新心学”体系,朱光潜的新美学体系,以及顾颉刚、陈寅恪、何炳松、郭沫若等各自建立的新史学体系。特别是以毛泽东为代表的中国共产党人以其对中西古今文化论争的批判总结而创立了新民主主义的理论体系及其哲学基础。这一理论体系及其哲学,以其政治上理论上的明显优势,在平等竞争中独领风骚,既吸纳了广阔的精神资源,更赢得了广泛的社会支持。对于这一历史状况,我曾用四句话来形容:“风雨鸡鸣,破壁腾飞,吞吐百家,迎来解放。”新中国成立以后至今,近半个世纪的思想文化发展,总的特点是由分殊走向统合,马克思主义确立了它在中国思想文化中的主导地位。但这并不意味着中国思想文化就此改变了多源发生、多极并立、多维互动的发展态势,“百花齐放、百家争鸣”方针的提出,正反映了这一历史发展的客观要求。特别是进入改革开放的新时期后,人们逐渐从十年浩劫的噩梦中醒过来,砸碎枷锁、打破禁区、开辟草莱,从科学技术到人文、社会科学研究和文艺创作,都出现了建国以来前所未有的新局面。20世纪八十年代以来,继“文化热”之后,学术界出现了一些令人瞩目的新气象。许多高品位的学术书刊的涌现,许多中青年作者的好学深思,许多重大学术问题的提出、探讨和争论,都给人以耳目一新之感,这是令人欣喜的。

第三,展望未来。对于中国思想文化的未来走向,更是意见纷纭。有人竭力鼓吹儒学的复兴,或主张学术思想的“东化”。也有人认为中国传统文化是中国学术思想现代化的最大障碍,必须实行全面“西化”。我想这些观点都是值得探讨的。我估计下一世纪中国文化可能会出现以下的走势:一是学术研究会日益走向非意识形态化,即非政治化;二是学术派别将出现多元化,我们面临的将既非“东化”,也非“西化”,而是世界性的百家争鸣。具体说来,一方面,中国学术文化必然走出被简单政治化的旧格局,而更好地恢复和实现其固有的价值和功能;同时,又必然由统合走向分殊,摆脱过去“统比分好”“贵一贱多”的偏见,而走向多元化的发展方向。毕竟文化包容意识更符合人类“和平与发展”的大趋势。另一方面,中国学术文化的未来发展应当更好地实现“两化”,即中国传统文化的现代化和西方先进文化的中国化。我想,“两化”首先是相互联系着的双重过程。要使中国传统文化现代化,必须吸取西方的先进文化,包括西方文化发展的重大成果马克思主义在内。同时,我们还必须认真研究中国的传统文化;不认真研究中国传统文化,西方文化的优秀成果(包括马克思主义)也就缺乏在中国生根的土壤。外来文化,再好的东西,如果不和我们民族的特点相结合,不经过民族文化的涵化,都是不起作用的。只有充分重视中国民族的传统文化,才能实现外来文化的中国化。因此,我们要把“全球意识”与“寻根意识”结合起来;通过“两化”,实现中国文化的新陈代谢和重构,作出新的综合和理论创造,从而有充分准备地去参与世界性的百家争鸣,也才有资格去与世界学术文化多方面接轨、多渠道对话,从而对人类文化的新发展作出应有的贡献。我说的“漫汗通观儒释道,从容涵化印中西”,这里既包含有博通兼容的文化心态,又预示了未来文化多元化的发展趋向。

萧萐父先生著《吹沙集》三卷

问:刚才您对中国文化多维发展格局的剖析十分精当,对中国文化的未来趋势及走向作出的预测,也很有启发。当代中国哲学的进展,其主旋律是马克思主义与中国传统哲学优秀遗产的交融汇合。一批在20世纪八九十年代仍具创新活力的老一辈学者对此作出了突出贡献。他们学贯中西,思维严谨,富于时代责任感,积各自学术探索和哲学体验的经历,从不同角度、不同侧面探讨了传统哲学走向现代的内在机制和必经环节,使马克思主义和中国传统哲学优秀遗产的交融带上了民族特色和学者个性风格。比如您对中国早期启蒙哲学的研究就似乎具有这样的典型意义。

萧:我说不上,我只是认为,要实现“两化”,使中国传统文化现代化和西方先进文化中国化,必须寻找传统哲学走向现代的内在机制和必经环节,探寻传统文化与现代化的历史接合点。我在思考这一问题时,从中国封建社会发展的典型性和中国哲学启蒙道路的特殊性这一历史背景出发,逐步形成了这样的看法:即传统文化与现代化的历史接合点,虽可以多维考察,但历史地说,应主要从我国17世纪以来曲折发展的启蒙思潮中去探寻。这是因为,明清之际在我国思想文化史上是一个特殊的发展阶段,不仅嘉靖、万历以来社会经济的变动引起了社会风习、文化心态及价值观念开始发生异动,而且在农民大起义中以清代明的社会大震荡和政治大变局也促成了启蒙思想的兴起。几乎同一时期,涌现了一大批文化精英,掀起一代批判思潮,在政治思想、科学思想、文艺思想、哲学思想各个领域,互相呼应,不约而同,其批判锋芒,都直接间接地指向宋明道学,集中抨击了道学家们以“存天理、灭人欲”为主旨的一整套维护“伦理异化”的说教,这就触及到后期封建意识形态的命根子,典型地表现出中国式的人文主义的思想觉醒。这一批判思潮及其文艺表现和理论成果,虽经过18世纪清廷文化专制的摧残和思想史的流,但仍以掩埋不了的光芒,成为中国近代的变法维新派、革命民主派和文化启蒙派的实际的思想先驱,事实上已历史地被证明了是中国现代化的内在历史根芽或活水源头。所以,在中国传统文化走向现代化的历史进程中,我们应该找到我们自己实现现代化的历史根源和内在必然性,而不能浮泛地接受“欧风美雨”。

问:的确,我们应该重视17世纪以来的启蒙思想,并以此作为传统文化现代化的切入点,以宽广的视野,远大的抱负来对待中国新文化的建设。只有这样,我们才有希望脚踏实地开创未来。但是,我感到两种不同类型文化的融合,不是件很容易的事,并不是两种文化的外在形式的简单结合,而是其内在机制和思维方式的有机结合。西方文化精于逻辑思维,东方文化长于形象思维,这是不争的事实。您能否从东西两种文化结合的视角谈一谈这两种思维方式之间的关系?如果这两种思维方式能够达到有机结合,那么又将会对中国未来哲学的发展产生什么样的意义呢?

萧: 我不太赞成对中西文化作比较研究时,采取简单的、笼统的辨异或认同,实际上异中有同、同中有异,应当辨其同异、别其共殊,作具体分析。至于形象思维与逻辑思维,是诗与真的问题。我的《吹沙集》和《吹沙二集》都试图体现“诗文并存,情理并重”。现代价值理论中的理论理性与实践理性的关系,实际上也就是科学实证与人文关怀的关系问题。“诗与真”“美与真”“形象思维与逻辑思维”这些范畴都是互斥又互补的。强调哲学的诗化与诗的哲学化,是中国哲学的一个好传统。“庄周梦蝶”“贾谊哭服”“屈子问天”“荀卿赋蚕”,这些都是中国传统哲学里追求诗化的典型反映。“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”;“我来问道无余说,云在青天水在瓶”。在情与理的冲突中求和谐,在形象思维与逻辑思维的互斥中求互补,在诗与哲学的差异中求统一,这些都是中华哲人和诗人们共同缔造的优秀传统。他们在这一心灵创造活动中实现着美与真、善的合一,使中国哲学走上一条独特的追求最高价值理想的形而上学思维的道路,既避免把哲学最后引向宗教迷狂,又超越了使哲学最后局促于科学实证,而是把哲学所追求的终极目标归结为一种诗化的人生境界,即审美与求善、契真合而为一的境界。这实际上就是中国哲学的终极关怀。王夫之有诗写得好:“唯其超越,是以和易。光芒烛天,芳菲匝地。深潭映碧,青山凝翠。”此乃诗化哲学的点睛之笔。中国哲学最终归宿是诗化的哲学境界。这一点,对于中西哲学的会通,对于克服西方哲学中某些流派的极端化和片面性,不能说没有一定的启迪意义。

本文原载于《哲学动态》2010年01期。